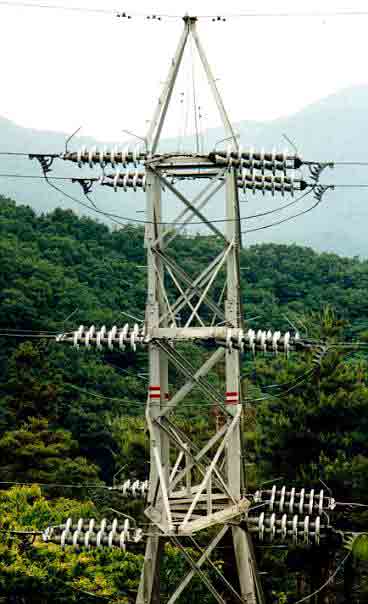

JR東日本の送電線

JR東日本の送電線 JR東日本の送電線

JR東日本の送電線

|

|

| 川崎火力発電所 出力655,000Kw 運開 昭和5年※1 |

|

|

※2 ※2 |

| 千手水力発電所 出力120,000Kw 運開 昭和14年 |

| 小千谷水力発電所 出力123,000Kw 運開 昭和26年 |

| 新小千谷水力発電所 出力206,000Kw 運開 平成2年 |

|

| 電圧 | 架空線(Km) | 地中線(Km) |

| 275Kv | 34,4Km | 1,7Km |

| 154Kv | 247,2Km | 48,4Km |

| 66Kv | 428,4Km | 320,2Km |

| 22Kv(以下含) | 196,6Km |

|

|

| 新潟県 小千谷市(信濃川区間)、十日町市、六日町、塩沢町 |

| 群馬県 水上町、月夜野町、沼田市、昭和村、赤城村、北橘村、富士見村、前橋市 伊勢崎市 |

| 埼玉県 本庄市、岡部町、深谷市、花園町、川本町、小川町、嵐山町、鳩山町 毛呂山町、坂戸市、日高市、飯能市、入間市、所沢市 |

| 東京都 東村山市、東久留米市、小平市、小金井市、三鷹市、調布市 |

| 神奈川県 川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市高津区、 横浜市港北区、横浜市鶴見区 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| (新潟1) 小千谷発電所 | (新潟2) 小千谷〜千手線1 |

| (新潟3) 千手発電所 | (新潟4) 千手〜上長崎線1 |

| (新潟5) 千手〜上長崎線2 | (新潟6) 千手〜上長崎線3 |

| (新潟7) 上長崎線開閉所 | (新潟8) 上長崎〜桃野線1 |

| (群馬1)上長崎〜桃野線2 | (群馬2) 桃野線開閉所 |

| (群馬3) 桃野〜時沢線1 | (群馬4) 桃野〜時沢線2 |

| (群馬5) 時沢開閉所 | (群馬6) 時沢〜岡部線1 |

| (群馬7) 時沢〜岡部線2 | (群馬8) 時沢〜岡部線3 |

| (埼玉1) 時沢〜岡部線4 | (埼玉2) 時沢〜岡部線5 |

| (埼玉3) 岡部変電所 | (埼玉4) 岡部〜前久保線1 |

| (埼玉5) 岡部〜前久保線2 | (埼玉6) 岡部〜前久保線3 |

| (埼玉7) 岡部〜前久保線4 | (埼玉8) 岡部〜前久保線5 |

| (埼玉9) 前久保開閉所1 | (埼玉10) 前久保開閉所2 |

| (埼玉11) 前久保〜武蔵境線1 | (埼玉12) 前久保〜武蔵境線2 |

| (埼玉13) 中東京信濃川線1 | (埼玉14) 中東京信濃川線2 |

| (埼玉15) 前久保〜武蔵境線3 |

| (東京1) 前久保〜武蔵境線4 | (東京2) 武蔵境変電所 |

| (東京3) 武蔵境〜新鶴見線1 | (東京4) 武蔵境〜新鶴見線2 |

| (神奈川1) 武蔵境〜新鶴見線3 | (神奈川2) 武蔵境〜新鶴見線4 |

| (神奈川3) 武蔵境〜新鶴見線5 | (神奈川4) 武蔵境〜新鶴見線6 |

| (神奈川5) 武蔵境〜新鶴見線7 | (神奈川6) 新鶴見変電所 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|